6月25日,来自月球背面的土壤平安降落在地球上,嫦娥六号探测器顺利完成世界首次月球背面采样返回,实现了中国探月工程一次新的、更大的技术跨越。

航天科技集团八院承担了嫦娥六号轨道器、长征五号运载火箭4个助推器的抓总研制工作,以及鹊桥二号中继星电源分系统研制任务。

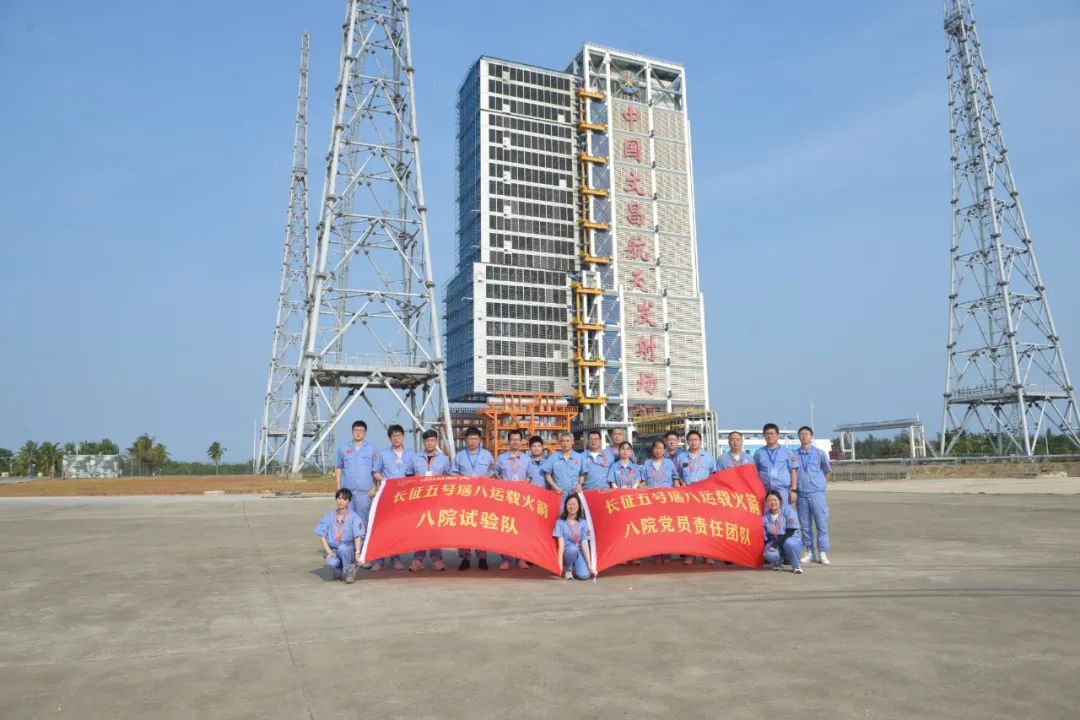

南海之滨,“胖五”启程。4个3.35米助推器如“四大力士”般合抱住火箭芯级,为全箭提供了90%以上的起飞推力,是托举长征五号运载火箭起飞的主要动力源。继2020年成功发射嫦娥五号探测器后,长征五号运载火箭再次执行探月工程任务,成功将嫦娥六号探测器送入地月转移轨道。

在为期53天的旅行中,嫦娥六号探测器远赴月球背面的南极-艾特肯盆地,进行形貌探测和地质背景勘察等工作,去发现并采集不同地域、不同年龄的月球样品。从火箭起飞到月背样品返回到地面,嫦娥六号一共经历了11个飞行阶段,轨道器、着陆器、上升器和返回器分工明确,轨道器贯穿任务全过程,承担着地月往返运输的重要使命。

在环月冻结轨道上,鹊桥二号中继星架设起一道地月“信息高速路”,为嫦娥四号、嫦娥六号和后续月球探测任务提供中继通信服务。卫星太阳翼沐浴着阳光,锂电池稳定工作,这颗服务4项探月任务的“劳模”中继星将至少工作8年。

习近平总书记强调:“要弘扬探月精神,发挥新型举国体制优势,勇攀科技高峰,服务国家发展大局,一步一个脚印开启星际探测新征程,不断推进中国航天事业创新发展,为人类和平利用太空作出新的更大贡献。”

青山一道同云雨,明月何曾是两乡。38万公里外的一轮明月,是八院“探月追梦人”魂牵梦绕的所在,追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢,探月团队用实际行动写下新时代航天人“九天揽月”的时代答卷。

地月巴士

在38万公里外完成“空中接力”

嫦娥六号探测器由着陆器、上升器、轨道器和返回器构成,四器分别承担了不同的飞行任务。其中,轨道器承担着地月往返、环月交会对接与样品转移的重要工作,是名副其实的“地月巴士”。

轨道器的首要任务就是运输,它不仅需要具备强大的承载能力,承载各器进入月球轨道,护送月背采样;还要在月球轨道进行交会对接与样品转移,稳妥地完成月壤样品的“接收”“装箱”,并安全“投递”回蓝色星球。

月球轨道相对地球轨道有时延,时间走廊较小,因此,对于在轨高速运动的轨道器和上升器来说,捕获的机会转瞬即逝。21秒,是交会对接任务的极限挑战:1秒捕获,10秒校正,10秒锁紧,38万公里之外,机构动作一气呵成,实现了两器之间的“抓得住、抱得紧、转得稳”。

嫦娥六号轨道器采用捕获式对接的方式,通过抱爪式对接机构,配合采用连杆棘爪式转移机构,确保了月球样品容器的可靠转移。实现此次“太空牵手”的产品正是由八院805所设计研制、八院149厂生产并装调的轻型弱撞击式对接与样品转移机构。

所谓的抱爪式对接,形象地说就像我们手握棍子的动作。轨道器上配置了3套K形抱爪,只要对准上升器连接面上的3根连杆,通过将抱爪收紧,就可以实现两器的紧密连接。连杆棘爪式转移机构的设计则更为巧妙,倒三角形的棘爪构型像是我们经常使用的尼龙扎带,齿纹对准后只能进行单方向运动,通过连杆机构的4次伸缩、棘爪机构的可靠抓取,使得样品容器逐渐移动到返回器中。

在嫦娥六号任务过程中,轨道器共实施6次分离,呈现出6种组合体状态,参与了地月往返运输、器间分离、交会对接与样品转移等关键任务,是目前最复杂的空间飞行器之一。

八院805所作为分离机构分系统研制单位,负责在月球环绕阶段的3次分离。分离机构不仅需要保证连接状态下具有足够的强度和刚度,还必须保证按照规定的时序、速度和姿态满足分离体的分离要求。

研制团队从机构载荷特点、在轨空间环境、产品工作时间等任务特点着手,最终确定3个分离面的连接分离分别由3个具有独立功能的分离机构实现,共包含24套点式连接解锁装置和12套弹簧分离装置。

点式机构“连得紧、分得开”,通过精准施加预紧力,真正实现“以点控面”,不仅同时具备可靠的连接功能、解锁功能,还可在轨承受正负130摄氏度的温度考验。

弹射起步“飞得稳”,通过对弹簧装置的高精度分离动力控制、大温差环境适应能力设计,为每一次“弹射起步”提供精准的分离姿态和分离速度,助力任务“稳稳地”进入下一个重要阶段。

此外,八院800所承担了嫦娥六号轨道器主结构舱段以及3个分离面连接解锁分离产品的研制任务。

千里眼、顺风耳

全副武装助力月背“取宝”

穿透黑暗,双谱段监视相机记录下38万公里外的交会对接过程,这是八院控制所为嫦娥六号轨道器研制的“全能之眼”。

双谱段监视相机是嫦娥六号轨道器的重要监视设备,集红外和可见光成像于一体。工作过程中,其红外和可见光传感器通过各自的光学镜头获取图像数据。

根据飞行程序,装有月背样品的上升器与轨道器交会对接的过程大致可以分为“远远眺望”“步步靠近”“紧紧相拥”3个阶段。在“远眺”阶段,双谱段监视相机与“同事”宽视场监视摄像机一起密切关注交会动态,在两器慢慢“靠近”直至“相拥”的过程中,暗影也随之而来,此时,双谱段相机开启红外摄像模式,成为这场特别的太空“双向奔赴”的唯一见证者。

嫦娥六号是嫦娥五号的姊妹探测器。4年前,当嫦娥五号上升器与轨道器顺利交会对接时,嫦娥六号的双谱段监视相机正静静躺在控制所洁净厂房内的“宝盒”中。4年间,研制团队像呵护自己的眼睛一样呵护着它。

再次出征前,研制团队对双谱段监视相机进行了一次全面“体检”,比对了各项指标的变化,从温度环境影响、湿度环境影响等各方面进行了全面复查,并与嫦娥五号的产品的指标数据进行比对,确保产品性能稳定。

地月相距38万公里,轨道器测控数传产品好比“顺风耳”,解决嫦娥六号“听得清”的问题,完成轨道器在整个任务过程中的跟踪测轨、遥控、遥测和图像数据下传,并负责“喊话”,完成着陆上升组合体分离、轨道器返回器分离两个重要节点前的上行指令和下行遥测参数的转发。

工程图像与测量产品是嫦娥六号贴身“星际摄影师”,监视轨道器关键任务环节的静态或动态图像,提高探测器系统在轨飞行的各重要工作内容展示度。

八院804所承担了嫦娥六号轨道器中的测控数传(含天线)分系统、工程图像与测量分系统以及综合电子分系统主要单机产品的研制工作,确保“随时听清”“上传下达”“全程监视”。

经受高温严寒考验

“瘦身、健体”让探测器轻装上阵

万里奔月,在嫦娥六号地月转移过程中,发动机工作时温度会升至1100~1300摄氏度,如果热防护做不到位,轨道器就会被高温“烧伤”。

在环月飞行阶段等候“取件”时,需要经历极为恶劣的热环境:受阳光照射时急剧升温,加之内部电子设备工作产生的大量热量,轨道器温度将升至120摄氏度以上;进入月影时温度则骤然下降,设备恰好处于非工作状态,极端状态下轨道器温度将降至零下170摄氏度以下。

轨道器热控系统由八院509所负责研制,为嫦娥六号的奔月之路提供了一个“温暖如春”的旅行环境。

通过反复迭代仿真和试验,研制团队开创性提出了二次热防护复合系统。一方面采取高中低温复合隔热多层,将发动机1300摄氏度高温辐射影响降低到常温状态;另一方面,根据不同设备的温度需求个性化定制,进行二次热防护。

面对“阴”和“阳”的两极反转以及内部设备的“作息”切换,团队探索出一套错峰补偿的控温策略,将整器热控做到了温控指标最优化、自主管理智能化、能源节省最大化,为任务成功提供有力支撑。

在取样返回阶段,为克服月球引力飞回地球,嫦娥六号轨道器必须轻装上阵、节约能源。为了“瘦身、健体”,研制团队通过设计更轻薄的柔性散热面替代常规舱板、优化热管内部槽道等手段,在确保散热性能和结构强度的同时大幅减轻热控分系统重量。

为了确保嫦娥六号顺利“闯关”,嫦娥六号的电源“阵容”可以说是相当“豪华”,不仅供电方式复杂,还将减重发挥到了极致。

嫦娥六号的轨道器、着陆器、上升器各自安装了太阳电池翼。为了确保任务全程稳定的能源供给,轨道器的太阳翼具有角度调整功能,而着陆器的太阳翼不仅具有角度调整功能,还具有展收功能。上升器和轨道器也分别配备了锂离子蓄电池组。

八院811所研制人员充分考虑到每个阶段的状况,根据太阳高度角、太阳方位角、月面不平整度、着陆腿受压程度和姿态偏差等多个因素,针对多种太阳翼遮挡情况,制定出了不同的应对措施,确保太阳电池翼发电正常,让嫦娥六号始终“能量满满”。

不惧长地影、极低温、高辐照

打造我国深空领域最长寿卫星

在环月冻结轨道上,鹊桥二号中继星架设起一道地月“信息高速路”,为嫦娥四号、嫦娥六号和后续的嫦娥七号、嫦娥八号任务及其他月球探测任务提供中继通信服务。

阳春三月,旭日东升,鹊桥二号中继星在中国文昌航天发射场成功发射升空,作为探月工程四期任务实施的关键一环,鹊桥二号将在轨运行8年,是目前我国深空领域最长寿的卫星。

由于月球始终有一面背对地球,着陆在月球背面的探测器受到月球自身的遮挡,无法直接实现与地球的测控通信和数据传输。这时就需要一颗中继星,为地面和月球探测器之间架起信息联通的桥梁。

探月工程四期任务开展着陆探测以及采样的地点主要位于月球南极和月球背面地区,鹊桥二号中继星选择了一条特殊使命轨道——环月冻结轨道,由此带来的极低温、长地影、高辐照等问题,给承担电源分系统研制任务的八院811所研制人员带来了挑战。

中继星所处的环月冻结轨道空间环境很恶劣,高能带电粒子和高辐照加速了裸露在太空的太阳电池片的性能衰退。同时,卫星受到地球或月球遮挡的时长不断变化,最长阴影期近5小时,卫星表面温度下降到零下207摄氏度,其间蓄电池将开展高达90%的深度放电,太阳翼也将遭受极大的冲击。

为此,研制团队改进了锂电池的配方,优化了电池结构,量身打造了长寿命型锂离子电池单体,并开展了地面一比一模拟试验检验锂电池性能。团队首次提出长阴影充电终压升档和温度唤醒等新技术,可以确保8年寿命期内锂电池始终稳定供电。

针对太空中的高能带电粒子和高辐照情况,研制人员通过改进太阳电池内部结构进行抗辐加固,采用掺金属特种玻璃盖片,有效地维持太阳电池的发电效率,还开展了动态消磁设计,确保地月“WiFi”通信无阻。

按照探月工程四期规划,嫦娥七号和嫦娥八号将构建月球科研站基本型,开展月球环境探测,中国人“九天揽月”的脚步将越走越远。在飞天梦想的激励下,在探月精神的鼓舞下,八院航天人将克服一切困难、战胜一切挑战,继续为探月工程发展书写惊鸿之笔,写中国骄傲于月球、创中国奇迹于太空!

文/记者 胡蓝月

图/航天科技集团八院

原标题:《航天科技集团八院:星、箭、器携手 53天月背取“宝”》